১৯৭০-এর দশকে কেন হঠাৎ বেড়ে গেলো আর্ট ডাকাতি

বিশেষ প্রতিবেদন

প্রকাশ: ১১:৪৪, ১৮ অক্টোবর ২০২৫ | আপডেট: ১২:০৩, ১৮ অক্টোবর ২০২৫

১৯৭২ সালের মে মাসে, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ওরচেস্টার আর্ট মিউজিয়ামে দুই ব্যক্তি ঢুকে বন্দুকের মুখে কয়েকজন স্কুলশিক্ষার্থীকে জিম্মি করে ও এক নিরাপত্তারক্ষীকে গুলি করে চারটি বিখ্যাত চিত্রকর্ম নিয়ে পালিয়ে যায় — পল গগ্যাঁ, পাবলো পিকাসো এবং এক সময় রেমব্রান্ট বলে মনে করা (পরে জানা যায় তার ছাত্রের আঁকা) এক ছবিসহ মোট ২০ লাখ ডলারের শিল্পকর্ম। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস তখন এটিকে “আধুনিক যুগের অন্যতম বড় আর্ট রবারি” বলে আখ্যা দেয়। কেউ কেউ মনে করেন, এই ঘটনাই ১৯৯০ সালে বোস্টনের আইসাবেলা স্টুয়ার্ট গার্ডনার মিউজিয়ামের বিখ্যাত ৫০০ মিলিয়ন ডলারের (৩৭০ মিলিয়ন পাউন্ড) চুরির অনুপ্রেরণা — যা আজও ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও অমীমাংসিত শিল্পচুরি।

এই ওরচেস্টার ডাকাতির পেছনে ছিলেন পেশাদার অপরাধী ফ্লোরিয়ান “অ্যাল” মান্ডে। কিন্তু তার ভাড়া করা দুই চোর স্থানীয় বারে নিজেদের সাফল্যের গল্প ফাঁস করায় এক মাসের মধ্যেই পুলিশ চিত্রগুলো উদ্ধার করে রোড আইল্যান্ডের এক শূকর খামার থেকে।

চলচ্চিত্রটির পরিচালক কেলি রেইকার্ড বলেন, “মান্ডে চুরি শুরু করার আগে একজন সংগীতশিল্পী ছিলেন — আমার কাছে তার এক পুরোনো রেকর্ডও আছে।”

রেইকার্ডের এই নতুন ছবি দ্য মাস্টারমাইন্ড, যা এই সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছে, ওরচেস্টারের সেই ঘটনার পাশাপাশি ১৯৭০-এর দশকের আর্ট চুরির ক্রমবর্ধমান ঢেউ থেকে অনুপ্রাণিত।

‘দ্য মাস্টারমাইন্ড’-এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

চলচ্চিত্রটিতে জোশ ও’কনর অভিনয় করেছেন জেবি মুনি নামের আর্ট স্কুল ছেড়ে আসার ছেলের চরিত্রে. যে কাঠমিস্ত্রি হিসেবে অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে। ধনী ও প্রভাবশালী বাবা–মায়ের ঋণ শোধের চাপে পড়ে সে ফ্রেমিংহ্যাম নামের কাল্পনিক এক আর্ট মিউজিয়াম লুটের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তার সহযোগীদের একজন প্রশ্ন তোলে — “এই চিত্রগুলো বিক্রি করবে কীভাবে?” কারণ এগুলো এত বিখ্যাত যে বাজারে বিক্রি করা কার্যত অসম্ভব। এখান থেকেই বিপর্যয়ের শুরু।

রেইকার্ড বলেন, “যখন আপনি কোনও ডাকাতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকগুলোতে ঢুকে পড়েন, বড় রোমাঞ্চকর ছবিটা হারিয়ে যায় — আর সেটাই একে ‘ডি-গ্ল্যামারাইজড’ করে তোলে।”

তিনি জানান, শোয়িং আপ (২০২২) নামের আগের ছবি বানাতে গিয়ে ওরচেস্টার ডাকাতির ৫০ বছর পূর্তি নিয়ে এক প্রতিবেদনে চোখ পড়ে তার। সেটিই তাকে নতুন সিনেমার প্রেরণা দেয়।

১৯৭০-এর দশক ছিল যেন আর্ট ডাকাতির স্বর্ণযুগ। ওরচেস্টার ঘটনার কয়েক মাস পর কানাডার মন্ট্রিয়ল মিউজিয়াম অব ফাইন আর্টসে ঘটে “স্কাইলাইট কেপার” — তিন সশস্ত্র ডাকাত সেখানে ২০ লাখ ডলারের শিল্পকর্ম, গয়না ও মূল্যবান সামগ্রী লুট করে, যা তখন পর্যন্ত কানাডার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চুরি।

আবার ১৯৭৬ সালে ফ্রান্সের পালেস দে পাপ থেকে চুরি হয় পিকাসোর ১১৯টি চিত্রকর্ম — তার মৃত্যুর পর আয়োজিত এক প্রদর্শনী থেকে।

একই দশকে আলোচনায় আসেন ব্রিটিশ উত্তরাধিকারিণী ও অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট রোজ ডাগডেল। ধনবান পরিবার ত্যাগ করে তিনি আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির পক্ষে লড়াই শুরু করেন এবং ১৯৭৪ সালে সঙ্গীদের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের রাসবারো হাউস থেকে ভেরমিয়ার ও রুবেন্সসহ ১৯টি চিত্রকর্ম লুট করে বন্দি সদস্যদের মুক্তির দাবিতে মুক্তিপণ দাবি করেন।

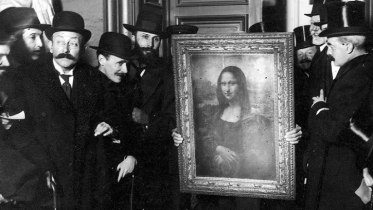

আর্ট চুরির ইতিহাস অবশ্য এর অনেক আগে থেকেই বিস্তৃত — ১৪৭৩ সালে ফ্লোরেন্সগামী জাহাজ থেকে জলদস্যুরা হ্যান্স মেমলিং-এর দ্য লাস্ট জাজমেন্ট লুট করে; আবার ১৯১১ সালে লুভর থেকে মোনালিসা চুরি করে সেই জাদুঘরের এক সাবেক কর্মচারী ভিনসেঞ্জো পেরুজ্জিয়া। ধরা পড়ার পর তার মাত্র ছয় মাসের জেল হয়!

কিন্তু ১৯৭২ সালের ম্যাসাচুসেটস ডাকাতির পর শিল্পচুরির ধরনে বড় পরিবর্তন আসে। আর্ট ইতিহাসবিদ টম ফ্লিনের মতে, ১৯৭০-এর দশকে আর্ট বাজারে অপ্রত্যাশিত উল্লম্ফন ঘটায় এই চুরি বেড়ে যায়। ১৯৭৭ সালে অ্যান্টিকস রোডশো নামের বিবিসির অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা সেই মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে — যেখানে মানুষ শিল্পকর্মকে টাকার সমান মূল্যবান হিসেবে ভাবতে শুরু করে।

তখনকার অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে মার্কিন জাদুঘরগুলোতে তহবিল ঘাটতি দেখা দেয়, নিরাপত্তায় ছাঁটাই হয় কর্মী। অনেক রক্ষীই ছিলেন অল্প প্রশিক্ষিত বা অবসরপ্রাপ্ত, কারও কারও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করাও অস্বাভাবিক ছিল না। ফলে চোরদের কাছে জাদুঘরগুলো ছিল সহজ শিকার।

রেইকার্ড হাস্যরসের সঙ্গে বলেন, “সেই সময় মিউজিয়ামগুলোর সামনে সুন্দর বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ে থাকত — পালানোর জন্য আদর্শ ব্যবস্থা!”

যদিও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এফবিআই-এর বিশেষ আর্ট ক্রাইম টিম (২০০৪ সালে গঠিত) এ ধরনের অপরাধ রোধে কাজ করছে, ৭০-এর দশকে এমন কোনও প্রতিষ্ঠানই ছিল না।

টম ফ্লিনের মতে, আর্ট চোরেরা সাধারণত “অবুঝ ভাগ্যবাজ”— তারা বোঝেন না শিল্পবস্তু কতটা নাজুক বা কত কঠিন এগুলো বিক্রি করা। বিখ্যাত ছবিগুলোর বাজার অত্যন্ত সংকীর্ণ, আর অধিকাংশ সময় এগুলো গোপনে বিক্রি করা অসম্ভব। ফলে, চুরি করা চিত্রগুলো প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা চিরতরে হারিয়ে যায়।

ষাট ও সত্তরের দশকে সিনেমা ও সাহিত্য এই শিল্পচোরদের ‘আকর্ষণীয় রোমান্টিক নায়ক’ হিসেবে উপস্থাপন করতে শুরু করে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ, নিক্সন প্রশাসনের দুর্নীতি ও সামাজিক অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে সাধারণ জনগণের একাংশ রাষ্ট্রবিরোধী মানসিকতায় ভুগছিল। এই প্রেক্ষাপটে টপকাপি (১৯৬৪), হাউ টু স্টিল আ মিলিয়ন (১৯৬৬) বা গ্যামবিট (১৯৬৬)-এর মতো চলচ্চিত্রে চোরেরা হয়ে উঠেছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও সাহসী নায়ক।

ইতিহাসবিদ সুসান রোনাল্ড বলেন, “এই চরিত্রগুলোর প্রতি আকর্ষণের কারণ ছিল প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ঠকানোর রোমাঞ্চ। যেহেতু বেশিরভাগ চুরি ঘটে সরকারি জাদুঘর থেকে, ব্যক্তিগত কারও ক্ষতি হয় না — তাই দর্শকরা একে ‘গ্রহণযোগ্য অপরাধ’ হিসেবে দেখেছে।”

এই ধরণের উপস্থাপনাই এক সময় ভুল ধারণা তৈরি করে যে আর্ট চুরি নাকি “ভিক্টিমলেস ক্রাইম” — অর্থাৎ এতে কারও ব্যক্তিগত ক্ষতি হয় না। কিন্তু ফ্লিন বলেন, “এটা আসলে সাংস্কৃতিকভাবে গুরুতর অপরাধ। কিন্তু যেহেতু বিষয়টা শিল্প, তাই আমরা একে ততটা গুরুত্ব দিই না, ফলে শাস্তিও হয় হাস্যকরভাবে কম।”

দ্য মাস্টারমাইন্ড চলচ্চিত্রটি এই প্রচলিত ভাবনাকেই উল্টে দেয়। জেবি চরিত্রটি কোনও মায়াবী নায়ক নয়, বরং এক জেদি, আত্মকেন্দ্রিক পুরুষ। রেইকার্ড বলেন, “এই ছেলেরা আসলে তেমন বুদ্ধিমান না। তারা নারীবিদ্বেষী, অবিবাহিত, দায়হীন — অপরাধ করতে পারাটা তাদের ‘পুরুষালি স্বাধীনতা’। এটা আসলে প্রিভিলেজ। তবু দর্শক তাদের জন্য সহানুভূতি বোধ করে, কারণ গল্পের কাঠামোই এমন।”

চলচ্চিত্রে জেবির জীবনকে দেখানো হয়েছে তার স্ত্রী টেরি (আলানা হাইম) ও সহশিল্পী বন্ধু মৌড (গ্যাবি হফম্যান)-এর চোখ দিয়ে। এই নারীরা জেবির দায়িত্বহীন স্বাধীনতার ভার বহন করে, যা আজকের মার্কিন সমাজে “ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম সামাজিক দায়”-এর বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কের প্রতিধ্বনি।

আজ আর্ট চুরি অনেক কমে গেছে, কারণ অপরাধীরা এখন বুঝেছে যে শিল্পকর্ম “নন-ফাঞ্জিবল” — অর্থাৎ এগুলোকে সহজে টাকায় রূপান্তর করা যায় না। তবু আর্থিক সংকটে থাকা মিউজিয়ামগুলোর জন্য বিপদ পুরোপুরি টলে যায়নি।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ভারনন র্যাপলি বলেন, “বর্তমানে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হয়তো চোর নয়, বরং অবকাঠামোর অবক্ষয় ও জলবায়ু পরিবর্তন। ছাদ বা জানালায় বিনিয়োগ না করলে, প্রকৃতির ক্ষতিই শিল্পকর্মের জন্য চূড়ান্ত হুমকি হয়ে উঠবে।”

দ্য মাস্টারমাইন্ড যুক্তরাষ্ট্রে মুক্তি পেয়েছে ১৭ অক্টোবর ২০২৫ এবং যুক্তরাজ্যে মুক্তি পাবে ২৪ অক্টোবর।

সূত্র: বিবিসি