নূর হোসেন থেকে আবু সাঈদ, মুগ্ধ—সবই একই রক্তের ধারা

ডা. মুশতাক হোসেন

প্রকাশ: ০০:১৭, ১১ নভেম্বর ২০২৫ | আপডেট: ১৮:৩৬, ১৩ নভেম্বর ২০২৫

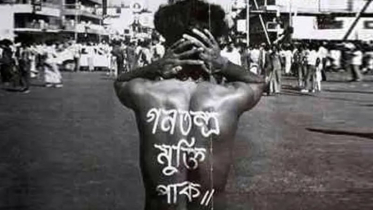

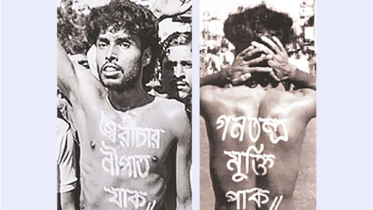

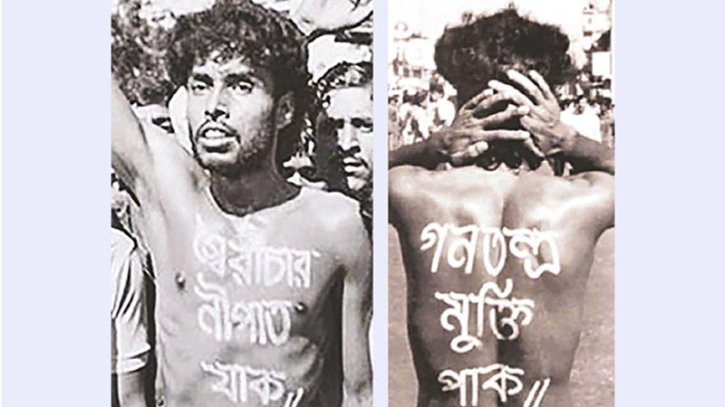

শহীদ নূর হোসেন

দেশ স্বাধীনের পরে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল না। এক সময় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল বাকশাল কায়েমের মাধ্যমে। এরপর এলো আরও খারাপ সময় সামরিক শাসন। শাসনতন্ত্র ও সংবিধানকে স্থগিত ও অবজ্ঞা করা হলো।

সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম শুরু হলো। প্রথমে জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসন। তিনিও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিহত হলেন। এর আগেই বঙ্গবন্ধুকেও সপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। তারপর এরশাদ এলো, সামরিক শাসন। তিনিও সেই সামরিক শাসনকে বৈধ করার জন্য জিয়াউর রহমানের মতো একইভাবে এই নির্বাচনকে ব্যবহার করলেন।

জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১০ দলীয় ঐক্যজোট গড়ে উঠেছিল। যেন সামরিক শাসন না আসে। ১৯৮২ সালের মার্চে এরশাদের সামরিক শাসন আসার পর ‘শিক্ষা দিবসকে’ কেন্দ্র করে ১৭টি ছাত্র সংগঠন একত্রিত হলো। ’৮২ সালের ৮ নভেম্বর সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান দিবসে কর্নেল আবু তাহের স্মরণে ও এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আমরা জাসদ ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে বিক্ষোভ মিছিল করি। আমাদেরকে পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সকল ছাত্র সংগঠন মিলে পুলিশের সেই বাধাকে প্রতিহত করার মধ্য দিয়েই স্লোগান ওঠে ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের’। সেই নভেম্বর মাসেই ১৭টি সংগঠনসহ অন্যান্য সংগঠন মিলে ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। তারপরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আরও কয়েকটি ছাত্র সংগঠনসহ ‘সংগ্রামী ছাত্র জোট’ গঠন করে। সর্বশেষে ২২ দলীয় ‘সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য’ গঠিত হয়।

১৯৮২ সাল থেকেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটা মূল স্লোগান ছিল—‘আমরা সামরিক শাসনকে বৈধ হতে দেব না’। এরপর ১৯৮৬ সালে যখন এরশাদ সংসদ নির্বাচন দেয়, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সংগঠন সেটা বর্জন করে। দুয়েকটি সংগঠন অংশগ্রহণ করে, পরবর্তী পর্যায়ে তারাও একত্রিত হয়ে, ছাত্রসমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এরশাদের সেই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ বাতিল ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পরে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল যুগপৎভাবে অবরোধ ডাকে, ‘ঢাকা অবরোধ’। সেই ঢাকা অবরোধ প্রোগ্রাম ছিল ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর। ১০ নভেম্বরে আমরা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোট সেই অবরোধে অংশগ্রহণ করি। সেই অবরোধ আন্দোলনের একপর্যায়ে নূর হোসেন অকুতোভয় সাহস নিয়ে মিছিলে আসে। সে একজন শ্রমজীবী, রাজনীতি সচেতন একজন মানুষ। পরে আমরা জেনেছি যে, যুবলীগের কর্মী ছিল। বুকে-পিঠে শ্লোগান লিখে নূর হোসেন মিছিলে নামে- ‘গণতন্ত্র মুক্তি পাক’, ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক’। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সবাই জানি, কিভাবে সে আগের দিন বুকে পিঠে সেই স্লোগান লিখিয়ে এনেছে। যে স্লোগানটা লিখে দিয়েছিল, সে ভয় পেয়েছিল। সে নূর হোসেনকে বলেছিল—‘তুমি যে এটা লিখছো, তোমাকে তো গুলি করবে।’ নূর হোসেন তখন কিছু বলেনি।

যখন অবরোধের মিছিল শুরু হলো, আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সেখানে এলেন। তাকে দেখে নূর হোসেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তার সামনে জামা খুলে শ্লোগান দিয়ে সামনে দাঁড়াল। তখন সবাই উদ্দীপ্ত হলো। সবাই বলতে থাকল, একে তো পুলিশ গুলি করবে। ঠিকই পুলিশ তাকে গুলি করল এবং তার লাশ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল।

আমি ক্যামেরাম্যান পাভেল রহমানকে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি সেই ঐতিহাসিক ছবি তুলে রেখেছিলেন। তবে পাভেল রহমান খুব বেশি ছবি তুলতে পারেননি। ওই একটা ছবিই তুলেছিলেন। আর সেই ছবিটাই নূর হোসেনের লাশটা গুম থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

পুলিশ হাসপাতাল থেকে লাশটা নিয়ে যায়। জুরাইন কবরস্থানে তাকে কবর দেয়। স্থানীয় জনগণ চিনতে পেরেছিল লাশটাকে, তার বুকে অনেক রঙ মাখানো আছে। সেটা জেনে তার বাবা-মা ও বন্ধুরা শনাক্ত করে নূর হোসেনের কবর।

নূর হোসেন প্রতীকে পরিণত হয়েছিল এরশাদ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে। এখনো নূর হোসেনের নাম নেওয়া হয়। একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সে তার বুক পেতে দিয়েছিল গণতন্ত্রের জন্য। এটা তো প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

আমরা দেখি চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে আবু সাঈদ-সেও বুক পেতে দিয়েছিল, নূর হোসেনের মতোই। হয়তো নূর হোসেনই আবু সাঈদ হয়ে পৃথিবীতে আবার এসেছিল। আন্দোলন করতে গেলে বুক পেতে দিয়ে গুলিতে মরতে হয়। সেই নূর হোসেন আমাদের আশির দশকে গণঅভ্যুত্থানের প্রতীক বা আইকন। আর ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের আবু সাঈদ আরেক আইকন। একই রকম দুঃসাহস নিয়ে তারা আন্দোলনে বুক পেতে দেয়। আবু সাঈদ ছিলেন ছাত্র, সচেতন। আগে থেকেই আন্দোলনে ছিলেন। নূর হোসেনও অসাধারণ ছিল, যুব সংগঠনের কর্মী ছিল। সে সব আন্দোলন প্রতিবাদে ছিল বোঝা যায়। এটা তার প্রথম মিছিল ছিল না।

নূর হোসেনের আত্মাহুতির পর ৩৮ বছর কেটেছে। গণতন্ত্রের লড়াই উত্থান-পতন, চড়াই-উতরাই পেরিয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা খুব একটা এগোতে পারিনি।

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে আগের চেয়ে খুবই তীক্ষ্ণ চেতনা আছে। তারা শাসকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম-বিক্ষোভ করেছে। কিন্তু এই যে আমরা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এত বড় সংগ্রাম করলাম, নব্বইয়ের পর শুধু সংসদীয় গণতান্ত্রিক পন্থাটা এলো, সামরিক শাসনের বদলে বেসামরিক শাসন এলো, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বৈরাচার, অর্থনীতিতে লুটপাট—এগুলোর কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি।

আমরা খুবই আশাবাদী ছিলাম যে, অন্তত যারা রাজনৈতিক দল, তারা যদি এসে শাসনভার নেয়, তারা অন্তত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করবে। যেই ক্ষমতায় আসুক, সেই ইচ্ছা করলেই স্বৈরাচারী হতে পারবে না।

কিন্তু আমরা খুবই বেদনার সাথে বিষয়টি লক্ষ্য করলাম যে, যারাই ক্ষমতায় এসেছে, সর্বশেষ শেখ হাসিনা চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ করেছে, এর আগেও যারা ক্ষমতায় ছিল, তারাও একই প্রবণতায় আক্রান্ত ছিল। আমরা ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের শাসন দেখেছি। বিএনপি অত্যন্ত সহিংস পন্থায় বিরোধী দলকে দমন করেছে। গ্রেনেড হামলা করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইনকে পরিবর্তন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে নিজের পক্ষে নিয়ে এসেছে। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা সরকার তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানটা খুবই দুর্বল। যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলো খুবই দুর্বল। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয় ছিল। কাজেই এমন একটা সিস্টেম আমাদের যেতে হবে, যেন কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই স্বৈরতান্ত্রিক জায়গায় যেতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একদিকে যেমন দরকার, তেমনি গণতন্ত্রের প্রশ্নে জনগণের ঐক্য দরকার। বিভিন্ন দলে ভাগ হতে পারে, রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক, বহু মত, বহু পথ হতে পারে—কিন্তু গণতন্ত্রের প্রশ্নে একটা ইস্পাত কঠিন ঐক্য হওয়া দরকার।

২৪-এর গণঅভ্যুত্থানটা হয়ে গেল, তারপরও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যেরকম ঐক্য গড়ে ওঠা দরকার, আমার কাছে মনে হচ্ছে না আমরা সেই জায়গায় পৌঁছেছি। এখনও আমাদের নেতাদের মুখে যে সব কথা শোনা যায়, এমনকি ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে অনেক ভূমিকা রেখেছে দাবি করা ব্যক্তিদের মুখের ভাষায়ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সেই স্বৈরতান্ত্রিক সুর পাওয়া যায়।

এটা ঠিক যে, এখন পযর্ন্ত ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের পর মতপ্রকাশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য যারা লড়াই করেছে, তাদের জন্য পরিবেশটা আছে। কিন্তু যারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে থেকে পরাজিত হয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে যারা কোন ফৌজদারি মামলার অপরাধী না, যারা এই গণঅভ্যুত্থানকে মেনে নিয়েছেন, গণঅভ্যুত্থানকে সম্মান জানিয়েছেন, হয়তো তারা বিগত সরকারের সমর্থক ছিল, ফ্যাসিবাদের সমর্থক ছিল, তারা এখন গণতান্ত্রিকভাবে অবদান রাখতে চান—তারা কিন্তু এখনও দ্বিধাকুণ্ঠিত।

আমার মনে হয় এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দরকার—যেখানে অতীতে ফ্যাসিবাদের সমর্থক থাকলেও যারা কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে, হত্যাকাণ্ডের সাথে বা ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি-লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন না, শুধু সমর্থক ছিলেন—তাদের মত আমাদের জানা দরকার। অবশ্যই তাদের সেই মতগুলোকে আমরা খণ্ডন করবো, গণতান্ত্রিক যুক্তি দিয়ে, বৈষম্যবিরোধী যুক্তি দিয়ে। কিন্তু তাদেরকেও যদি আমরা দমন করার চেষ্টা করি বিগত সরকারের সমর্থক ছিল বলে, তা হলে সেই আগের মতোই আরেকটি ফ্যাসিবাদী প্রবণতা তৈরি হবে।

ফ্যাসিবাদের যারা সমর্থক, তাদের মত নিয়ে রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক হওয়া দরকার, মতবাদিক বিতর্ক হওয়া দরকার, যে বিতর্কের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদীর সব ধরনের প্রবণতা, সেটা মুক্তিযুদ্ধের নামে ফ্যাসিবাদী হোক বা ধর্মের নামেই ফ্যাসিবাদী হোক—সত্যটা উঠে আসবে। তাই যেকোনো ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় ঐক্যমত দরকার। আর সেটা সকল মতকে প্রকাশের সুযোগ দিয়েই করা যেতে পারে।

আমি যদি কোন মতকে দমন করি, আমার ভয়ে যদি মুখ খুলতে না পারে, তাহলেই কিন্তু ফ্যাসিবাদকেই প্রকারান্তরে লালন করার সুযোগ করে দিলাম। সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে যদি ফৌজদারি অপরাধ বা যারা পদ্ধতিগতভাবে জনগণকে দমন করার কাজ করেছেন—তাদের বিচারটা যদি হয়, আর বাকিদের অবাধে মতপ্রকাশের সুযোগটা থাকে, তা হলে নিশ্চয় আমরা রাজনৈতিকভাবে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দমন করতে পারব।

অতীতে যারা ধর্মের নামে ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণ-নির্যাতন করেছে, যুদ্ধাপরাধ করেছে, সেই ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা ঠিক ছিল, অবশ্যই ঠিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের দলের সমর্থক অথচ যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ছিল না তাদেরকে মতপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের সমর্থক গোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার কাজটা সম্পূর্ণ হলো না। তারা দমিত হয়ে ঠিকই তাদের মতামতগুলোকে ধর্মীয় আবরণে লালন-পালন করেছে এবং আজকে দেখেন তাদের কী অবস্থা—তারা আজকে বুক ফুলিয়ে হাঁটছে।

হ্যাঁ, কেউ যদি আজ বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করে থাকে, যুদ্ধাপরাধীর পক্ষে সাফাই গাইতে যায়, তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিবাদ হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, যেখানে এই চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আমরা বলতে পারি আঁতুড়ঘর, সেখানে এই গণঅভ্যুত্থানের পরের পরিবেশের সুযোগ নিয়ে যারা যুদ্ধাপরাধীদেরকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছিল, তাদের ছবি টানিয়ে তাদেরকে দেবতা বানানোর চেষ্টা করেছিল, তাৎক্ষণিকভাবে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়েছে। তাদের নৈতিক সাহস ছিল না যে, যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলার। তারা ছবি নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আমি এই উদাহরণ থেকেই বলব যে, যারা চব্বিশের আগস্টের আগে ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম চালিয়েছে, যারা তাদের সমর্থক, তারা কেউ যদি ফ্যাসিবাদী শাসনের পক্ষে সাফাই গাইতে আসে, তাহলে জনগণই প্রতিবাদ করবে। তাদেরকে স্বৈরাচারী কায়দায় দমন করার দরকার নাই। তারা কথা বলুক—কেন তারা গণহত্যাকারী দলের পক্ষে ছিল? তারা ২০১৪, ২০১৮ এবং ’২৪-এর নির্বাচন কিভাবে করেছে? এটা কি ঠিক ছিল? এটা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল? এটা কি বঙ্গবন্ধুর শুদ্ধ চেতনা? বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে হামলা করা হয়েছে ছাত্রদের ওপর। জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বইখাতা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এগুলো করে কি বঙ্গবন্ধুর সম্মানকে তারা বাড়িয়েছে? এই কথাগুলো সামনে আসা উচিত। তারা বঙ্গবন্ধুর নাম করে জয়বাংলা স্লোগান দিয়ে প্রতিপক্ষের উপরে হামলা করেছে, চুরি করেছে, লুটপাট করেছে। তাই এ শ্লোগানগুলো আজকে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

আমরা চাই না যে, যেভাবে গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে, যুদ্ধাপরাধীদের দমনের নামে ভিন্নমত প্রকাশকে দমন করা হয়েছে, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনকি সেই সরকারের বিরুদ্ধে যেই বলবে তারা আওয়ামী লীগের দলের ভেতরেই হোক, চৌদ্দ দলের ভেতরেই হোক, বাইরেই হোক, প্রগতিশীলই হোক, তাদেরকে রাজাকারের সহযোগী বলা হয়েছিল, তাদেরকে দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে কোনো ছাত্র সংগঠন যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে, তাদেরও কাজ করতে দেওয়া হয়নি।

আজকে যদি একই কাজ করা হয় যে—যারাই ভিন্নমত, তাদেরকে স্বৈরাচারের দোসর, ফ্যাসিবাদের দোসর ট্যাগ লাগিয়ে, তাদের মতপ্রকাশকে দমন করা হয় বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-হিংসা ছড়ানো হয়, মব করা হয়, তাহলে কিন্তু ফ্যাসিবাদকেই বাঁচিয়ে দিলেন। দেখা যাবে, ভিন্নমতের আরেকটি ফ্যাসিবাদী এসেছে ও তৈরি হবে।

কাজেই আমাদের সেই নূর হোসেনের রক্ত, আবু সাঈদের রক্ত, মুগ্ধর রক্ত, ডা. মিলনের রক্ত, শাহজাহান সিরাজের রক্ত, জেহাদের রক্ত—সবই একই রক্তের ধারা। আমরা একদিকে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ করব এবং রাজনৈতিক, ছাত্র সংগঠনের বাহিরেও আরেকটা সচেতন জনসমাজ তৈরি করব। আমার প্রচণ্ড বিপক্ষের রাজনৈতিক শক্তির তীব্রভাবে সমালোচনা করব, কিন্তু তার মতপ্রকাশের অধিকারের জন্য আমি যেন প্রস্তুত থাকি। এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, আইনি ব্যবস্থা থাকতে হবে, আবার আমার মানসিকতাও থাকতে হবে।

অতীতে ভালো ভালো আইনের অভাব ছিল না। কিন্তু আইন যারা পরিচালনার দায়িত্বে, তারাই আইনকে নিজেদের মতো ব্যবহার করতে গিয়ে আইনকে শেষ করে দিয়েছে। এটা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে এমনটা আর না হয়।

লেখক: তৎকালীন জাসদ ছাত্রলীগের সভাপতি ও পরবর্তীকালে ডাকসুর সাবেক জিএস, বর্তমানে বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য